クレアチンとは?——筋力・パワーを引き出す代表サプリ

「あと一歩届かない」「最後の一瞬で力が抜ける」

そんな経験、ありませんか?

筋トレやスプリント、ジャンプなど、全力を出し切る瞬間には、ほんの数秒の“エネルギー切れ”が勝敗を分けます。

その数秒を支える存在が、「クレアチン(Creatine)」です。

クレアチンは、筋肉が持つ“瞬発的な力”を再起動させる栄養素。

世界中のトップアスリートが20年以上前から使い続けており、

科学的にも「筋力・パワー・回復」に効果があることが数百の研究で報告されています。

この記事では、クレアチンの仕組みをわかりやすく解説し、

どんな場面で力を発揮するのか、どのように摂取すれば安全で効果的なのかを紹介します。

1.クレアチンとは?仕組みを簡単に解説

クレアチンは、体内でも合成されるアミノ酸の仲間です。

主に筋肉の中に存在し、エネルギー(ATP)を再生するサポート役を担っています。

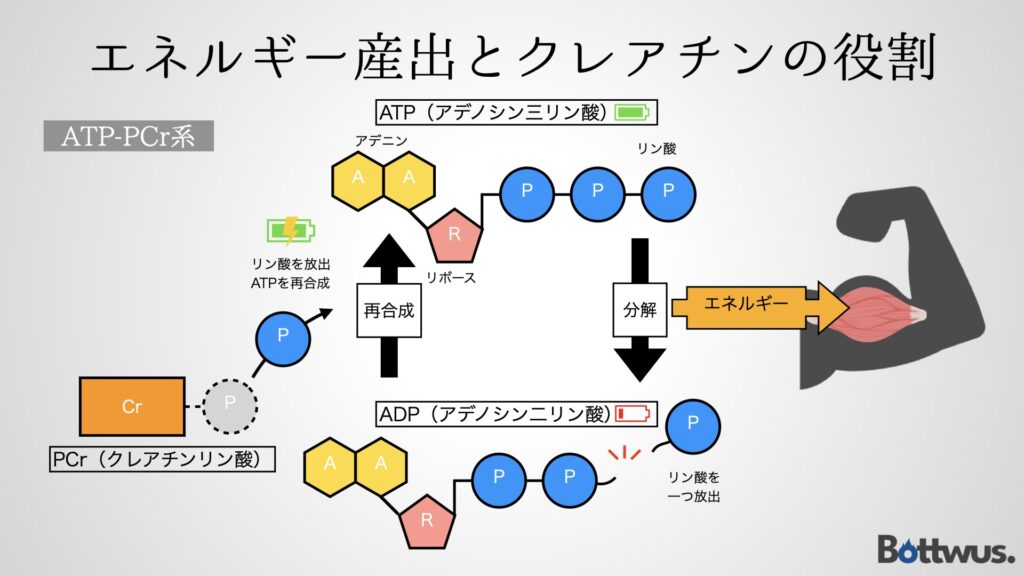

私たちの身体は、動くために「ATP(アデノシン三リン酸)」という燃料を使っています。

筋肉はATPを分解してエネルギーを放出しますが、そのATPの蓄えはほんの数秒分。

全力ダッシュをすれば、あっという間に使い切ってしまいます。

そこでクレアチンが重要な役割をはたします。

クレアチンが果たす役割:予備バッテリー

クレアチンは予備のバッテリーのようなものです。

本体(ATP)が電力を使い切る前に、クレアチンが素早くエネルギーを充電してくれます。

私たちがATPを使ってエネルギーを得る時、ATPのリン酸を一つ放出し、ATPはADP(アデノシン二リン酸)に変わります。

このADPはエネルギーとしては使用できないまま。

そこでクレアチンの登場です。

クレアチンは体内でリン酸と結合し、PCr(クレアチンリン酸)という形で体内(主に骨格筋)に蓄えられています。

このPCrがADPにリン酸を補給し、ATPに再合成することで再びエネルギーとして使用可能になる。

このような仕組みになっています。

2.クレアチンで期待できる主な効果

クレアチンは、単なる「筋肉サプリ」ではありません。

研究の積み重ねによって、筋力・パワー・トレーニング効果・リカバリー、

さらに近年では脳や神経機能への影響まで、多面的な働きが明らかになっています。

ここでは、特にスポーツ現場で重要となる4つの側面を紹介します。

筋力・パワー向上(実証多数)

クレアチンの研究において最も効果が検証されていることは、高強度運動における出力向上です。

クレアチンは筋内のホスホクレアチン量を増やし、エネルギー再合成を速めることで、

「あと数秒間の高出力」を支える働きをします。

レジスタンストレーニング(ウェイトトレーニング)において、クレアチンを摂取した群は、平均して筋力が5〜15%向上したという報告が複数存在します。またスプリントやジャンプなどの短時間高出力運動でも、繰り返しパフォーマンスの維持に有効とされています。(ISSN Position Stand, 2017)

たとえば競技場面で言うならば

・スクワットやベンチプレスでの挙上重量の増加

・ダッシュやジャンプ動作における出力の上昇

・ボールや打つなどのパワーの増加

が期待できると言えます。

トレーニング効果の増強

クレアチンは単に「その瞬間の力」を支えるだけでなく、長期的なトレーニング効果を高めることも報告されています。

1回ごとのトレーニング強度が上がることで、身体への負荷が増加するため、より高いトレーニング効果を得ることができます。

研究では、8〜12週間の筋力トレーニングにおいて、クレアチン群はプラセボ群と比べて平均+1〜2kgの除脂肪体重(筋肉量)増加が報告されています。この効果は男女を問わず、高齢者や女性アスリートでも一定の有効性が確認されています。(Rawson et al., 2023; Candow et al., 2019)

リカバリー・疲労軽減への補助

近年注目されているのが、回復(リカバリー)面への寄与です。

激しいトレーニング後には筋損傷や炎症、酸化ストレスが起こりますが、

クレアチンはその細胞保護作用を通じて、疲労の蓄積を和らげる可能性があります。

クレアチン補給により、筋損傷マーカー(CK値、LDH値)が低下したとの報告(Bassit et al., 2008)がある他、抗酸化酵素(グルタチオンペルオキシダーゼなど)の活性を高める作用も指摘されています。このような研究からも連戦・連日トレーニング環境でのパフォーマンス維持に有利とされます。

試合期において「抜け切らない疲労」を抑える目的でも活用可能です。

翌日の筋肉痛や倦怠感を感じやすい選手にはおすすめと言えるでしょう。

☆脳・神経への影響(注目領域)

クレアチンは筋肉だけでなく脳のエネルギー代謝にも関与することがわかってきています。

脳もATPを大量に使う臓器であり、睡眠不足・ストレス・頭部衝撃などでエネルギーが不足すると、集中力や判断力が低下します。

近年の研究では、クレアチンを補うことで、脳内のクレアチン量がわずかに増え、思考や反応の維持・神経保護に働く可能性が報告されています(Roschel et al., 2021; Dolan et al., 2019)。

特に疲労や外傷後など「脳の燃料が足りない状態」で効果が現れやすいとされ、

アスリートにとっては連戦や睡眠不足の場面で、体と頭の両面を支える補助栄養素として注目されています。

研究はまだ初期段階であり、明確な摂取基準や効果量は今後の検証が必要とはいえ、身体だけでなく脳や神経にも良い影響を与えるというのは極限を目指すアスリートにとってはありがたいことだと言えますね。

3.摂取方法とタイミング

クレアチンの効果を最大限に引き出すには、継続的に筋肉内の貯蔵量を高めることがポイントです。

そのため、どのタイミングで、どのくらいの量を、どの期間続けるかが重要になります。

ここでは、代表的な摂取パターンと、実践でよくある疑問について整理します。

摂取タイミング

クレアチンは「飲むタイミング」よりも「毎日継続して摂ること」が最優先。

そういった意味では続けやすいタイミングで習慣化することが重要です。

ただし、吸収効率を高めたい場合は、運動後の摂取が推奨されています。

研究では、トレーニング後にクレアチンを摂取したグループは、トレーニング前に摂ったグループよりも筋肉量と筋力の増加がやや大きかったと報告されています(Antonio & Ciccone, 2013)。

実践のポイントとしては運動後30分以内に、プロテインや糖質を含むドリンクと一緒に摂ると効果的。

また、トレーニングをしない日でも、同じ時間帯(例:朝食後など)に習慣化すると体内に効率よく蓄積できます。

クレアチンと水分補給

クレアチンを摂取する際に最も大切なのが、十分な水分補給です。

クレアチンは筋細胞内に水を引き込む働きを持つため、体内の水分が不足していると、

吸収効率が落ちるだけでなく、筋肉の張りや疲労感に影響を与える可能性があります。

クレアチンを摂取している期間は、1日あたり2〜3リットルを目安に水分を取りましょう。

特に運動前後は、発汗による水分ロスが大きいため、トレーニング前後で各500ml程度を意識して補給。

またトレーニング後に摂取する場合はスポーツドリンクなどの糖質+電解質を含むものと一緒に摂取するのがおすすめです。

飲み忘れた日は?

毎日飲むのが理想であっても、飲み忘れてしまうことも考えられます。

ただ、1日数日飲み忘れても、焦る必要はありません。

クレアチンは筋肉内に“貯蔵”されるため、体内濃度が数日大きく減ることはないからです。

飲み忘れた場合、翌日に2倍量をまとめて飲む必要はなく、翌日以降、通常の摂取量(1日3〜5g)を再開すれば問題ありません。

数日連続で忘れた場合でも、再び継続すれば数日で筋内濃度は戻ります。

休止は必要?

結論から言うと、定期的な休止(クレアチン・サイクル)は不要です。

休止期を儲けても体内のクレアチン合成に変化はないそうです。

かつては「飲み続けると体が慣れて効かなくなる」と言われていましたが、現在の研究では長期摂取による効果の低下は確認されていません。

4.安全性と副作用リスク

クレアチンは「最も研究が進んでいるスポーツサプリメント」の一つであり、

これまでに世界中で数百件を超える臨床研究が行われています。

適切な量を守って摂取すれば、安全性は非常に高いということがこれまでの研究によって示されています。

健康な成人が推奨量(1日3〜5g)を守って摂取する限り、

腎臓や肝臓への悪影響は報告されていません(Kreider et al., 2017)。

一方で、摂取初期に体重増加や軽いむくみを感じることがあります。

これは脂肪ではなく、クレアチンが筋細胞内に水分を引き込むことで起こる自然な生理反応で、

筋肉のエネルギー貯蔵や回復を助けるポジティブな変化です。

まれに一度に多量(10g以上)を摂ると、胃の不快感や下痢を起こすことがありますが、

1回3〜5gを分けて摂取し、十分に水に溶かすことで防ぐことができます。

疾患を抱える人を除けば、長期的な摂取による有害事象は確認されていません。

※ただし、腎疾患・肝疾患・糖尿病などの既往がある場合は、

クレアチンの代謝や排出経路に影響が出る可能性があるため、

必ず医師または管理栄養士に相談のうえで使用することが推奨されます。

また、服薬中の場合も、薬剤との相互作用リスクを確認しておくと安心です。

また、クレアチン自体はドーピング禁止物質には該当せず、

公式競技でも安心して使用できます。

ただし、製造過程での混入リスクを避けるため、

後述する「Informed Choice」や「NSF Certified for Sport」などの第三者認証製品を選ぶと安全です。

5.クレアチンの選び方とおすすめ製品比較

クレアチン製品は数多くありますが、成分や品質に差があります。

ここでは、「効果」「安全性」の両面から、選ぶときに押さえておきたい2つのポイントを紹介します。

クレアチンモノハイドレートがおすすめ

最も多くの研究で効果と安全性が確認されている成分が、

「クレアチンモノハイドレート(Creatine Monohydrate)」です。

過去20年以上にわたり、筋力・回復・脳機能など多方面で実証データが積み重なっています。

ほかの派生タイプ(クレアチンHClやバッファード型など)も存在しますが、

現時点では「モノハイドレートを超える明確な優位性」は確認されていません。

またコスパも最も良く、1日あたり10円前後で継続できるのもありがたいですね。

ドーピングを気にする人は第三者認証製品を選ぼう

クレアチン自体はドーピング禁止物質ではありませんが、

製造過程での混入リスクを防ぐために、第三者認証付きの製品を選ぶことが大切です。

最も代表的な認証マークとしてInformed Choiceマークがあります。

世界アンチ・ドーピング機構(WADA)準拠の検査をクリアした製品に付与されるものです。

(後ほどInformed Coiceマークのついた日本の製品も紹介します)

これらのマークがある製品は、アスリートが安心して使用できる品質基準を満たしています。

とくに実業団・プロ・学生競技者など、検査対象となる可能性がある選手は、

この認証を“信頼の印”としてチェックすることが重要です。

ドーピングの原則として、選手の体内に取り入れるものへの責任は選手自身にあります。

信頼のできる製品を選びましょう。

おすすめ一覧

オススメ度:★★★★★

DNS クレアチン パウダー 200g(約40回分) クレアピュア モノハイドレート 国内製造 瞬発力 筋トレ トレーニング

✅Informed Coice製品

✅クレアピュア®︎製品

多数のサプリメントを手掛ける国内メーカーDNSのクレアピュア®︎製品。インフォームドチョイスを取得している数少ない製品でもありトップアスリートも安心して摂取できる。成分の品質、信頼性ともに間違いないと言えます。

オススメ度:★★★★⭐︎

バルクスポーツ クレアチン モノハイドレート サプリ 高純度原料 クレアピュア 100%使用 500g (5,000mg x 100食)

✅クレアピュア®︎製品

宮城県仙台市に本社を置くバルクスポーツが製造しているクレアピュア®︎製品。コストパフォーマンスに優れており500g(100食分)パウチは、一食あたり49.8円。200g,500g,1kgから選べるのも嬉しい。もちろん大容量のものの方がコストパフォーマンスは高い。

オススメ度:★★★⭐︎⭐︎

バルクスポーツ クレアチン モノハイドレート サプリ 錠剤 タブレット 高純度原料 クレアピュア 100%使用 375粒(4,800mg x 31食)

✅クレアピュア®︎製品

同じくバルクスポーツが製造しているクレアピュア®︎製品。タブレット状なので計量いらず。摂取タイミングをコントロールしやすくなっている。1分1秒を惜しむ忙しいアスリート向け。

まとめ:科学が証明する、最も信頼できるサプリメント

クレアチンは、数あるサプリメントの中でも最も研究され、効果が実証された栄養素のひとつです。

ATP-PCr回路を通じて瞬発的なエネルギーを補い、筋力・パワー向上、トレーニング効果の増強、

さらには脳や神経機能へのサポートなど、多面的な効果が報告されています。

摂取の基本は1日3〜5gを、毎日継続して摂ること。

シンプルなので続けやすいです。

安全性も世界的に確認されており、健康な成人であれば長期的な使用にも問題はありません。

ただし、腎疾患や糖尿病などの持病を持つ方は医師への相談を忘れずに。

また、競技者は第三者認証マーク(Informed Choice/NSF)付き製品を選ぶことで安心して使用できます。

最も信頼できるサプリメント、クレアチンを活用して

身体・メンタルどちらももう一段先を目指しましょう!

免責・PR・参考文献

参考文献

・Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., Ziegenfuss, T. N., Wildman, R., Collins, R., Candow, D. G., Kleiner, S. M., Almada, A. L., & Lopez, H. L. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: Safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14(1), 18. https://doi.org/10.1186/s12970-017-0173-z

・Roschel, H., Gualano, B., Ostojic, S. M., & Rawson, E. S. (2021). Creatine supplementation and brain health.Nutrients, 13(2), 586. https://doi.org/10.3390/nu13020586

・Dolan, E., Gualano, B., & Rawson, E. S. (2019). Beyond muscle: The effects of creatine supplementation on brain creatine, cognitive processing, and traumatic brain injury. European Journal of Sport Science, 19(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1500644

・Antonio, J., Candow, D. G., Jagim, A. R., Forbes, S. C., Kern, B. D., Stout, J. R., Rawson, E. S., Willoughby, D. S., & Kreider, R. B. (2024). Part II. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: What does the scientific evidence really show? Journal of the International Society of Sports Nutrition, 21(1), 208–241. https://doi.org/10.1080/15502783.2024.2441760

・Bassit, R. A., Curi, R., & Costa Rosa, L. F. B. P. (2008). Creatine supplementation reduces plasma levels of pro-inflammatory cytokines and PGE2 after a half-ironman competition. Amino Acids, 35(2), 425–431. https://doi.org/10.1007/s00726-007-0582-4

・Cooper, R., Naclerio, F., Allgrove, J., & Jimenez, A. (2012). Creatine supplementation with specific view to exercise/sports performance: An update. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 9(1), 33. https://doi.org/10.1186/1550-2783-9-33

・Greenhaff, P. L. (1997). The creatine-phosphocreatine system: There’s more than one song in its repertoire. Journal of Physiology, 498(Pt 1), 1–2. https://doi.org/10.1113/jphysiol.1997.sp021838

・Tarnopolsky, M. A., & Parise, G. (1999). Direct measurement of high-energy phosphate compounds in patients with neuromuscular disease using 31P-MRS: Effect of creatine supplementation. Muscle & Nerve, 22(9), 1228–1233. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4598(199909)22:9<1228::aid-mus9>3.0.co;2-6

免責

・本記事は一般的な情報提供を目的としています。

特定の健康状態・服薬中の方は、摂取前に医療専門家へご相談ください。

・Amazonのアソシエイトとして、株式会社ボットウス は適格販売により収入を得ています。

スポーツメンタルコーチとして、トップクラスの実力が求められるアスリートを中心にアマチュア、学生アスリートまで競技を問わず幅広くサポートしています。メンタルを学んで、一緒に成長しましょう!